人民告諭 告諭とは「諭し教える」という意味である。明治政府は、人民告諭を題して、天皇のありがたさ、智異などを国民に知らせるように努めた。というのも当時の国民の多くは、天皇のことなど知ってはいなかったのである。将軍や大名…

妖怪図鑑の萌芽 たくさんの妖怪つまり鬼たちが群行したり歌舞をたのしんでいる様子を描いた百鬼夜行絵巻は、多種多様な妖怪がえがかれているという点では、妖怪図鑑的な意味合いをもっているといえる。しかしながら、…

五箇条の御誓文由利公正の案とその修正 1886年(慶応4)1月、ちょうど戊辰戦争が始まったころのことである。できたばかりの新しい政府には、しなければならないことがいくらでもあった。そのため、連日のように会…

都の百鬼夜行節分の晩に「百鬼夜行」というものがあり、それは古い道具が大変に年を重ねたゆえに、自然の摂理として化物となって歩くのだとしている。また、小野宮(藤原実資)が節分の夜に宮中に出仕したところ、その牛車の前を百鬼…

御伽草子を概観する およそ十五世紀(室町初期)から十七世紀後半(江戸初期)にかけて、おびただしい数の短編物語が創られた。四百種を優に超えており、現在でも新種の作品が見いだされて増加している。…

信仰から娯楽へ 鬼は本来多義的な属性をもったものだったが、次第に霊としての性格が薄れていき、実体としての妖怪像が強まっていった。とりわけ説話文学の中にあっては人間を害する妖怪として登場してきた。…

曖昧な動物と妖怪のちがい 鳥獣虫魚の四生のうち、ここではごくわずかしか例示してこなかったが、その他にもあらゆる物が妖怪になりえる文化がわが国にはある。「一寸の虫にも五分の魂」という諺があるように、虱や蚤で…

虫の説話 中世の女性の間では、男から恋文をもらっても、それに返事しないと「七生、口無き虫に生まれる」などと言われた。殺生の罪を犯せば、死後、畜類に転生し、人から金品を借りて返さずに死んだら…

奥羽越列藩同盟 新政府は、奥羽鎮撫使総督府を設置し、その参謀で長州藩の世良修蔵が東北地方の諸藩恭順を促すために仙台藩に赴いた。ところが世良は、官軍の権威を笠にきて放漫であったため、憎まれて仙台藩士の手で暗殺されてしまっ…

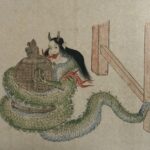

蛇の説話 蛇は、近代の分類意識からすれば爬虫類にぞくするが、ナガムシの異名があるように、古来、日本ではムシの一種として位置づけられてきた。御伽草子『虫の歌合』でも蛙とともに、歌を詠んでいる。…