戊辰戦争

戊辰戦争

慶応4年(1868年)は、十干十二支の戊辰の年に。前の12月に王政復古が成功し、新しい政府による政治がはじまったこの年は、3月には新しい政治の大方の方針を示した五箇条の御誓文がだされ、7月には江戸を東京に、9月には元号を明治とあらためるなど、新しい時代の到来を印象づける出来事がいくつも起こった。

しかしその一方で、新政府に対抗する戦いが各地でつづけられた。

これを元号にちなんで、戊辰戦争と呼ぶ。

その戊辰戦争は、1月3日の鳥羽伏見の戦いにはじまり、翌年5月の箱館戦争までつづく。

旧上野の黒門 現在は、北千住にある「円通寺」に移築されています。

上野戦争と大村益次郎

第二次長州征伐で長州軍の作戦を立て、連戦戦勝を成し遂げた大村益次郎は、江戸開城の直後、軍防局判事として江戸に下がってきた。

西郷など薩摩藩出身の参謀による旧幕府に対する手ぬるい処置や、関東一円の旧幕府軍の跳梁、奥州諸藩の動向などを憂いた京都の太政官代が、大村を送り込んだらしい。

大村は、江戸につくと彰義隊の討伐のために準備を着々と進めた。実質上の軍司令官であった西郷は、能力のある人間の下位につくことを当然と思っていたから、作戦と指揮の一切を大村に譲った。

この二人は無口で知られていた。二人が同じ部屋にいて、一日中一言も口をきかない、ということもあったらしい。とある日、大村が彰義隊討伐の作戦計画を西郷に見せた。

両者はしばらく黙っていたが、やがて西郷が「これは薩摩勢を皆殺しになさるつもりのようですね」とぽつりといった。

すると、しばらくして大村が「そうであります」とポツリと答えた。

西郷は何も言わずに立ち去ったという。

上野の公園にある彰義隊のお墓

彰義隊の墓 台東区有形文化財の案内板

彰義隊のお墓の解説文

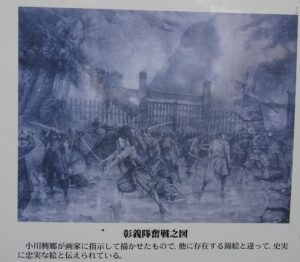

彰義隊奮戦之図

各地での戦い ~越後・長岡藩の戦い~

北陸道を進んだ討幕軍は、4月の終わりには越後(新潟県)まで進んできた。ここで、討幕軍をはばもうとしたのが、長岡藩であった。

長岡藩は、7万4千石であったが、たびたび老中をだしたこともある譜代大名であった。しかし、はじめから討幕軍に対抗しようとしていたわけではない。特に、家老・河井継之助は、外国のことを良く学び、その長所を取り入れて洋式の軍隊をつくるほどのすぐれた人物であった。また、「今は、国内で争い合うときではなく、正しい政治を行うとともに兵力を強め、一致して外国にあたるべきときなのだ」という信念をもっていた。

その河井継之助は、討幕軍が近づくとともに小千谷(こぢや)にある慈眼寺まででかけ、討幕軍の軍監・岩村精一郎に面会した。そして、「私たちは、決して朝廷の命にそむこうとしているのではありません。かといって、徳川将軍の恩も忘れててはいません。私たちは、いま、ただ、だれにも味方せず、だれとも戦わず、中立を守っていきたいだけです。」と訴えた。

しかし、その願いは許されなかった。そのため、ついに戦いが始まった。長岡藩は、たくわえてきた新兵器を動員し、討幕軍をさんざんに悩ませた。が、間もなく敗戦のうきめをみることになった。河井継之助も、長岡城攻防の戦いで負傷し、会津へのがれる途中で戦死してしまった。

『スーパー日本史』より

※河井継之助が、会津にいったのには理由があります。

会津には、外国の医師がいて、継之助の疵を直す(足の切断)手術ができる医師がいたのです。

外国の医師でした。この人の治療を受けるために、会津をめざしたのでした。

しかし、会津に着くことなく、途中で命が途絶えました。

会津落城と白虎隊

8月23日、討幕軍は会津(福島県)に迫って、攻撃を開始した。

このころ東北・北陸地方にあった30余りの藩は、奥羽越列藩同盟をつくって新政府に対抗しようとしていた。この列藩同盟に襲い掛かった討幕軍は、まず二本松城を攻め、さらに会津藩めがてけ押し寄せてきたのである。

この戦い(会津戦争)での白虎隊の戦いぶりとその死とは、今も語り伝えられて、人々の涙を誘っている。

白虎隊とは、討幕軍の攻撃にそなえて、会津藩が組織した年齢別グループの一つである(会津藩では、玄武隊・・・50歳以上、青龍隊・・・36~49歳、朱雀隊・・・18~35歳、白虎隊・・・15~18歳などをつくっていた)。

戦いが激しくなるとともに、白虎隊も前線に出て戦った。しかし討幕軍の力におされ、ついの退却しなければならなくなった。そして、やっとのことで、鶴ケ城をはるかにのぞむことのできる飯盛山の中腹にまでたどり着いた。

ところが、「城を枕に討死を・・・」と考えていたのに、望見するその鶴ケ城はすでに炎に包まれ落城しているかに見えた。「もう、これが最後だ、会津の武士らしく、いさぎよく切腹しよう」覚悟を決めた20人の白虎隊員は、はるかに城に向かって礼をすると、立派に自刃したという。いずれもが16歳から17歳、いまでいえば、高校一年から二年くらいの年頃であった。

※ この時に、かろうじて助かった人がいます。

飯沼貞吉です。生き残った飯沼貞吉を保護したのは長州藩士・楢崎頼三でした。

ひとり生き残ったことを恥じ、悶々とする彼を哀れんだ楢崎頼三を長州に連れて帰り面倒をみました。

楢崎は、自刃しようとした飯沼に「今からは日本人は心を一つにして、この国を強く豊かな国にしなければならない」と諭したといいます。

その後、飯沼貞吉は、様々な人との縁があり、電信修技校に学び、現在の総務省にあたる工部省に就職し、電信事業へ尽くして、60歳で退官、77歳で生涯を終えています。

彼がなくなってから、26年後、戊辰戦争90年祭を機に、飯沼の遺髪と義歯は白虎隊墳墓に合祀されています。

また、飯沼貞吉と楢崎頼三の絆を紀念した石碑が山口県美祢氏にたてられいいます。

郡上・凌霜隊

会津戦争のとき、会津方の一員として戦った郡上(ぐじょう)・凌霜隊(りょうそうたい)の人々のことも忘れられない。

郡上藩は、美濃(岐阜県)にあった4万8千石ほどの小藩であった。

討幕軍が東へ向かうとき、果たして幕府についたほうがいいのか、討幕軍についたほうのかと悩んだ。

そのあげく、表向きは倒幕軍につくことにし、一方では家老の子に45人を率いさせて、幕府軍とともに戦わせることにした。こうしておけば、もし幕府側が勝ったときでも、郡上藩がとがめを受けないですむと考えたのである。

こうして編成されたのが、凌霜隊であるが、彼らは、「藩のために」と、各地で奮戦した。おさらくいずれの戦いのときにも、「自分たちがよく戦えば、いざというときには、藩の人々が救われるのだ」という気持ちがあったのだろう。

彼らが会津に付いたのは、6ケ月余り戦った後のことであるが、その会津も、入城のちわずか17日で落城してしまつた。

そして、生き残った者はとらえられ、脱藩の罪に問われることになった。

そればかりでなはなく、「天皇に対して不忠、藩主にたいして不忠の者たちである」といわれ、一生の間、汚名とととにすごさなければならなかったということである。

『スーパー日本史』より

※ 命がけで、藩の存続のために戦ったのに、こんな理不尽な目に遭う人たちがいたことを、

決して忘れてはいけません。

武士として、汚名をとともに一生を過ごすことになったとは。

激動する世を、それぞれが、強靭な精神で生き抜いていたのです。

箱館戦争

蝦夷の地に楽園を!

1868年(明治1)12月15日、会津の攻防がおわって3カ月ほどたった時のことである。北海道の五稜郭では、江戸幕府海軍副総裁の地位にあった榎本武揚が、たくさんの人々を前に、ユーモアを交えながら演説をすすめていた。

「諸君、いま、この蝦夷の地(北海道)には、われらの同志3千人余りがいる。幕府に味方し、朝廷の軍と戦ったわれわれには、もうこの蝦夷の地よりほかに安住できる土地はない。もちろんここは、きびしい寒さが襲う土地だ。森林や荒れ地が広がり、田畑は少ない。けれども諸君、わが国には、『一寸の虫にも五分の魂』という諺がある。この地を開き、ここを楽園にして、新政府の者たちに五分の魂の意地を見せてやろうじゃないか。そればかりではない。私はここに将軍をお迎えして、新しい国をつくろうとも考えているのだ。また、その国では、将軍の手足となる役目の者は、すべて諸君の手によって選挙するようにもしたい。これは単なる夢じゃない。フランスでも、イギリスでも、アメリカでも、同じようなことをして、国の政治を進めているんだからね。できない話じゃないんだ。・・・」

人々は榎本の演説に酔った。それは、その経験者であった人の次のような話からもわかる。

「榎本さんは、話がうまかった。みんな、その話に聞きほれてしまったもんだ。蝦夷の地は、はなを垂らすと、そのまま凍ってしまうような寒いところなのだが、榎本さんの話を聞いていると、寒さを忘れるどころか、何かこう、明るい、暖かいところへいけるような気になったものだ」

実は会津戦争のころ榎本は、江戸を逃れた六隻の幕府軍艦を率い、松島湾で徳川の残党を収容していた。その中には、かつての新鮮組でならした土方歳三も、彰義隊を結成して討幕軍を悩ませた渋沢成一郎もいた。

榎本は、こうして収容した2千8百のひとびとともに蝦夷の地に渡り、先の演説にもあったように、ここに独立の楽園をつくろうとしたのである。

箱館(函館)戦争

しかし、北海道に「榎本政権」ができ、自由にふるまうことを、新政府が承認するはずはない。新政府の考えはただ一つ、「北海道の賊を討伐せよ」というものであった。

1869年(明治2)、8千の兵を青森にあつめた政府は、いよいよ雪解けのはじまる4月、攻撃を開始した。

それから1カ月、激しい戦いが海で陸で続けられた。榎本本軍は数が少ない。しかし歴戦の勇士がそろっている。それに、ここで敗れれば、自分たちの夢がつぶれてしまうという思いもある。さらに、幕臣の意地を見せてやろうという気持ちもつよかったに違いない。その抵抗は、極めて激しかった。けれども5月になると、榎本軍の敗北は明らかになってきた。その陣地は、五稜郭とそのまわりだけになってしまったのである。

政府軍の参謀・黒田清隆は、「このままでは、榎本が死んでしまう。あのすぐれた才能を失うのは、国家の損失だ」と、しきりに降伏をすすめた。しかし、すでに死を覚悟した榎本は承知しない。そのかわりに、「この本は、私がオランダに留学したころから大切にしていたものですが、自分の死とともに焼失してしまうのではと心配です。必ず国家の役に立つものと思いますので、受け取っていただけないでしょうか」と、『海律全書』という本を送ってきた。

5月18日、ついに五稜郭の落ちる日が来た。榎本の目には、疲れ果てて、戦う気力がなくなった兵士の姿がうつった。このとき榎本は、「この兵士たちを死なせてはいけない。彼らの命をたすけることこそ、真の武士ではないだろうか」と考えたという。そして、一時は、全員討死を覚悟した榎本も、ついに降伏することを決めた。

こうして、「箱館戦争」と呼ばれる戦いは終わりを告げた。また、これが旧幕府軍による抵抗の最後だったのでもある。

投票で選ばれた榎本総裁

榎本が「将軍の手足となる役目の者は、諸君が選ぶのだ」といったのは、うそではなかった。さっそく、総裁・副総裁・海軍奉行・陸軍奉行などを選ぶ入札(投票)が行われた。

その結果、榎本はみんなから総裁に選ばれて、「榎本政権」とでもいえるものをつくることになった。このことについて、アメリカ人、W.F・グリフィスは、次のように記している。「蝦夷の地の数カ所の町や村を占領した彼(榎本)らは、共和国を宣言した。またアメリカの例にならい、投票によって役人を選んだ。・・・そして『普通選挙』をもって、憲法とすると宣言した。もっともサムライだけが投票することができたのであるが、、、、」

たしかに、こは皇帝とか国王とかいえるような者はいない。総裁をはじめ、おもだった役人を投票でえらんでいるのだから、共和国ができたといってもよさそうである。事実、イギリス・フランスなどは、ここに新しい政権ができたことを認め、外交についての話し合いをすすめようともしている。

しかし榎本自身は、北海道に独立国をつみろうなどと、本気になって考えていたわけではないらしい。彼は、「榎本政権」ができる二週間ほど前の12月2日、新政府に対して、次のような意味の手紙を送っている。

「どうか、わたしたちのことを賊徒などといわないでほしい。いま私たちは、これまでほうっておかれた蝦夷の地を開拓しようとしているが、それは一つには、幕府が絶えれたために困っている幕臣を救うこと、第二には日本の安全のために北の守りを固めることを目的にしたものなのである。それにしても、われわれ仲間の中に中心になるかたがほしい。徳川家の血筋のかたを一人、選んでいただけないだろうか」

ただ、榎本がどう考えていたにせよ、榎本とともに北海道に渡った三千人余りの人々の中に、ここに自分たちの国ができることを夢見た人が多かったのは、たとかだったろう。

猪苗代湖日橋川の十六橋 ~戊辰戦争の攻守の拠点~

会津若松近く、金の橋・銀の橋の川下にかかるのが「十六橋」。

元禄年間に丸太でつくられたのが最初、その後天明6年(1786)に会津藩主松平容頌が修造。

2年かがりで完成した橋は、16のアーチを持った「めがね橋」だったことから、「十六橋」という名がついた。

戊辰戦争の際、会津軍と西軍の攻守の拠点となり、多くの血を流した。

一説によれば、会津軍がこの橋を取り壊せなかったことが、鶴ケ城の落城を早めたともいわれている。

現在は、橋の付近一帯に遊歩道が整備され、しずかなたたずまいをみせている。

橋のたもとには、安積疏水の設計者、オランダ人のファンドールン先生の銅像が橋を眺めるように立っている

民謡磐梯山

会津磐梯山は宝の山よ

笹に黄金がエーまたなり下がる

と、カン高い調子で唄われる民謡。お酒の席にはこの華やかな調子、歌詞がふさわしい。

小原庄助さんの朝寝・朝酒・朝湯が大好き、などは人間本来の望み。

サラリーマンならずともうらやましい限り。

この歌詞は、昔から会津に伝わる“玄如節(げんにょぶし)”からとったもの。

踊りは“かんしょ踊り”。かんしょとは熱狂的なという意味。

歌詞の“笹に黄金”は、一帯が火山のため、笹の葉に硫黄分がつくのを黄金にたとえたものとか。

なお、小原庄助さんは実在の人。

磐梯山南麓の郷士で、戊辰戦争の時会津藩のために戦い、戦死したという。

墓は会津若松市一箕町の秀安寺にあり、墓石が酒徳利なのも庄助さんらしい。